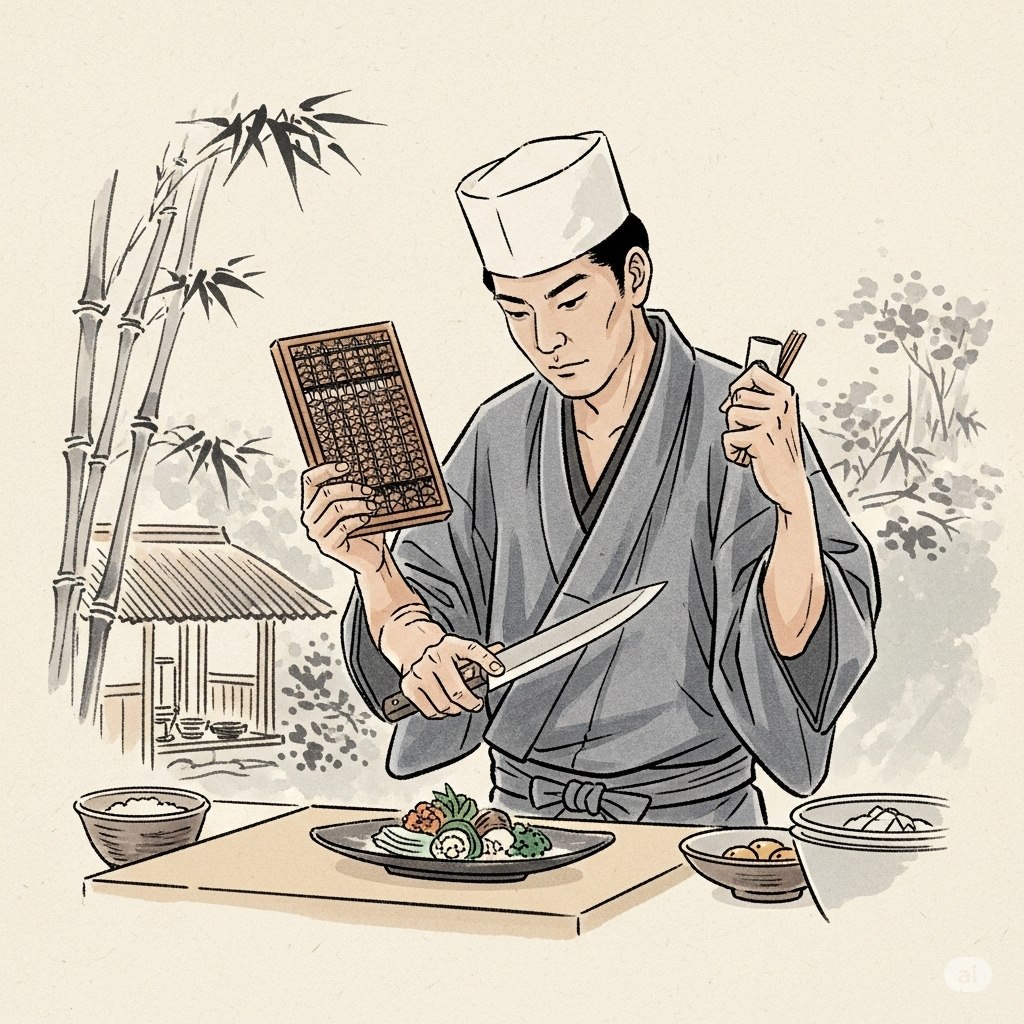

『論語と算盤』書評:料理人が見出す、不易の経営哲学

こんにちは!今回は、日本の近代化に多大な貢献をした渋沢栄一の著書、**『論語と算盤』**について書評をお届けします。経営を学ぶ上で手に取った一冊ですが、正直なところ、一度読んだだけでは理解しきれない奥深さを感じました。しかし、だからこそ何度も読み返したい、そんな魅力に溢れた本です。

私の仕事は料理人です。一見すると、『論語と算盤』と料理の世界はかけ離れているように思えるかもしれません。しかし、読み進めるうちに、渋沢栄一の思想が、料理人としての私の仕事、そして飲食店経営において、いかに本質的な示唆に富んでいるかを実感しました。

渋沢栄一とは?

まず、渋沢栄一という人物について簡単にご紹介しましょう。

渋沢栄一(1840-1931)は、幕末から明治にかけて活躍した日本の実業家です。幕臣から明治政府に出仕した後、実業界に転じ、実に約500もの企業の設立に携わり、「日本資本主義の父」と呼ばれています。第一国立銀行(現みずほ銀行)をはじめ、王子製紙、東京瓦斯(現東京ガス)、東京海上火災保険(現東京海上日動火災保険)、帝国ホテルなど、現代につながる多くの企業の設立に尽力しました。

彼は単に経済的な発展だけでなく、道徳と経済の両立を追求し、社会貢献にも力を入れました。福祉事業や教育機関の設立にも関わり、その思想は現代の**SDGs(持続可能な開発目標)**にも通じるものがあります。彼が築き上げた近代日本の礎は、現代の私たちの生活にも深く根ざしています。

『論語と算盤』の内容と、料理人の仕事への示唆

『論語と算盤』は、渋沢栄一の思想が凝縮された一冊です。彼は、孔子の教えである**「論語」を精神的基盤とし、それに基づいて「算盤」(経済活動)**を行うことの重要性を説いています。

現代社会では、経済活動と道徳がしばしば切り離して考えられがちです。しかし、渋沢栄一は、**「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」**という言葉に代表されるように、両者は決して切り離せない一体のものであると主張しました。

この思想は、料理人である私にとって、非常に響くものがありました。例えば、

- 「義利合一(ぎりごういつ)」の思想: 道徳的な正しさと利益の追求は両立するという考え方です。不正な手段で得た利益は長続きせず、真の利益は社会に貢献する中で生まれると説きます。 これを料理の世界に置き換えるとどうでしょうか? 目先の利益のために品質の悪い食材を使ったり、手を抜いたりすれば、一時的にコストを抑えられるかもしれません。しかし、それはお客様への裏切りであり、やがて信頼を失い、店は長続きしないでしょう。本当に美味しい料理を提供し、お客様に満足していただくことこそが、**「義」であり、それが結果として店の繁盛という「利」**につながるのです。お客様の笑顔こそが、私たちが追求すべき「義」であり、それなくして真の利益はありえません。

- 富の共有と社会貢献: 企業が追求する利益は、単に個人のものではなく、社会全体で共有されるべきものだと考えました。富を独占せず、社会全体の豊かさにつながるように還元することの重要性を強調しています。 飲食店経営においても、これは同じです。単に売上を追求するだけでなく、従業員への適切な還元、地域社会への貢献、例えば地元の食材を使うことで生産者を応援したり、フードロスを減らす取り組みをしたりすることも、立派な社会貢献です。当店では、旬の地元の野菜を積極的に取り入れることで、生産者の方々との連携を深め、地域経済の活性化に微力ながら貢献したいと考えています。

- 人材育成の重要性: 企業を支えるのは人であるとし、優れた人材を育成することの重要性を説いています。個人の成長が企業の成長、ひいては社会の発展につながると考えました。 料理の世界もまさに「人」がすべてです。どんなに素晴らしいレシピがあっても、それを形にするのは料理人であり、お客様に提供するのはサービススタッフです。若い料理人に技術だけでなく、食材への感謝、お客様への心を教えること。彼らが成長し、より良い料理を提供できるようになることが、店の発展に直結します。私自身も、師匠から受け継いだ技術や心構えを、次世代の料理人たちに伝えていく責任を感じています。

- 誠実と信頼の経営: 経営において最も重要なのは、誠実であること、そして社会からの信頼を得ることだと述べています。信頼がなければ、どんなに優れたビジネスモデルも成り立たないという考えです。 お客様に「この店なら間違いない」「この料理人なら安心できる」と信頼していただくこと。これが飲食店にとって何よりも重要です。食材の産地や鮮度、調理工程におけるこだわりを誠実に伝え、お客様の期待に応え続けることで、信頼は育まれていきます。例えば、アレルギー対応や、急な予約変更にも真摯に向き合う姿勢が、お客様の安心感につながると信じています。

本書は、決して平易な言葉で書かれているわけではありません。明治時代の文体や、当時の経済状況を踏まえた記述も多いため、現代の私たちには理解が難しい部分も少なくないでしょう。しかし、その根底に流れる思想は、現代の企業経営者が直面する課題にも深く関わっており、示唆に富んでいます。

なぜ今、この本を読むべきなのか?

情報過多で変化の激しい現代において、『論語と算盤』が持つ意味は非常に大きいと感じます。特に飲食業界は、トレンドの移り変わりが早く、競争も激しい世界です。短期的な流行に流されず、長期的な視点に立ち、お客様に本当に価値あるものを提供し続けるためには、**「不易流行(ふえきりゅうこう)」**の精神、つまり、変えてはいけない本質と、変えていくべき流行を見極める力が求められます。

『論語と算盤』は、まさにその「不易」の部分、つまり、時代を超えて変わらない経営の原則、商売の道を教えてくれます。単に利益を追求するだけでなく、お客様を大切にし、従業員を育て、社会に貢献するという、人間としての基本的なあり方を思い出させてくれるのです。

正直なところ、私も一度読んだだけでは消化しきれず、「何度も読み返したい」と感じました。読むたびに新たな発見があり、自身の経営に対する考え方を深く掘り下げてくれる一冊です。そして、料理人として、お客様に「美味しい」と感じていただくことの尊さ、その喜びが、いかに「算盤」と結びついているかを再認識させてくれました。

まとめ

『論語と算盤』は、単なるビジネス書ではありません。日本の近代経済を築き上げた渋沢栄一の人生哲学、そして彼が目指した理想の社会の姿が描かれています。経営者の方だけでなく、これからの社会を担う若い世代の方々にもぜひ読んでいただきたい一冊です。

特に、私と同じように食の道を志す方、飲食店経営に関わる方には、ぜひ手に取っていただきたいですね。難解に感じる部分もあるかもしれませんが、焦らず、ご自身のペースで読み進めてみてください。きっと、あなたのビジネスパーソンとしての視野を広げ、新たな視点を与えてくれるはずです。

料理は、単なる技術ではありません。お客様への「おもてなしの心」と、食材への「感謝の気持ち」がなければ、真に人を感動させる料理は生まれません。この『論語と算盤』を読み終え、私は改めて、料理人として、人として、どのように「義」を追求し、それが「利」に繋がるのかを深く考えるきっかけとなりました。

皆さんも、ご自身の仕事に『論語と算盤』の教えをどう活かせるか、考えてみてはいかがでしょうか?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48571f40.cb27f59c.48571f41.27b736b2/?me_id=1213310&item_id=13564482&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5353%2F9784480065353_1_264.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

コメント